-

动态

June 10th

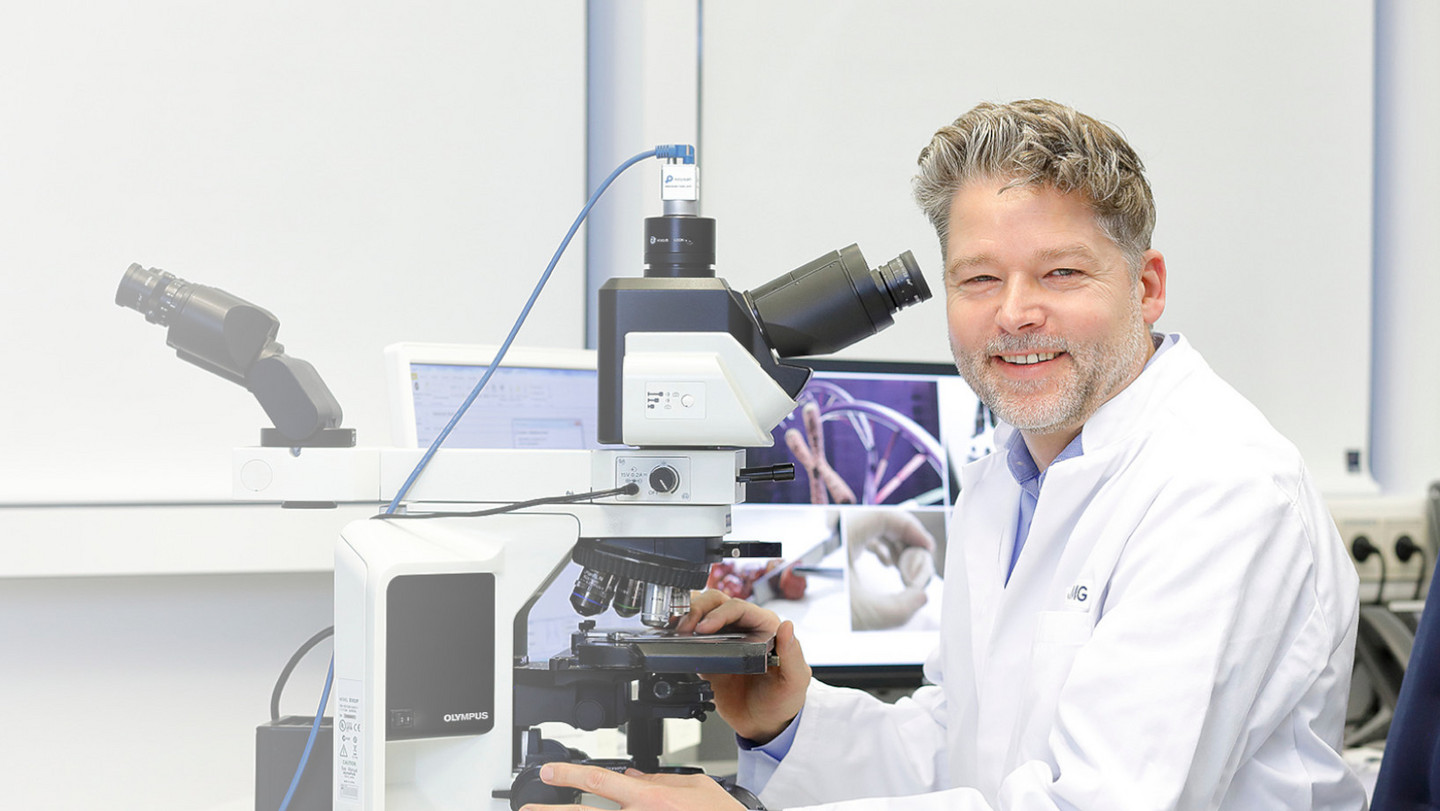

哥廷根大学医疗中心病理科

2025

6月10日9:30,仁医医疗三人团队前往哥廷根大学医疗中心,拜访病理科主任、哥廷根癌症中心副主任、国际病理学学会德国分会主席Ströbel教授,并就中德在精准病理诊断领域的合作进行了深入交流。

Ströbel教授是德国病理学界的重要人物,曾参与主笔世界卫生组织(WHO)2004、2015与2021年版肿瘤分类标准中有关肺、胸膜、胸腺和心脏肿瘤的病理学和遗传学章节。作为2025年德国病理学年会主席,他将于6月12日至14日在莱比锡主持这一年度学术盛会。

哥廷根大学创立于1737年,是德国最古老、学术氛围最浓厚的大学之一,其附属医疗中心是下萨克森州南部唯一被认证的最高等级医疗服务提供者,在德国医学体系中占据核心地位。其病理科每年处理约4.5万个病例,制作评估约20万份组织学样本,诊断流程已全面实现电子化。科研方面设有5个由教授领导的研究团队,涵盖组织病理学、分子病理与人工智能等方向,科研架构系统完善、交叉融合。

哥廷根大学礼堂

2020年,Ströbel教授与西门子联合发起“Cancer Scout”人工智能研究项目,获得德国联邦教育与研究部(BMBF)资助,总金额高达960万欧元。该项目致力于开发一种基于AI的“数字活检”工具,利用医生在日常诊断中最常用的常规病理切片图像,预测患者肿瘤是否存在关键的分子突变,从而在无需额外分子检测的情况下,辅助判断病人是否适合靶向治疗。

Cancer Scout”人工智能研究项目发布会

项目构建了一个大型、跨中心的图像-分子数据库,收集成千上万例肺癌、结直肠癌等实体瘤的样本,通过深度学习模型识别图像中极其细微的细胞形态与分子突变之间的潜在关联。这项技术有望在降低诊断成本、提升诊断效率的同时,为德国每年近50万例新发癌症患者提供更便捷、普及的精准医疗方案。

Ströbel教授表示,自己早在1993年就曾访问中国武汉,对中国医疗体系的发展始终保持高度兴趣。他即将与深圳知名大学附属医院开启深度合作,同时也非常期待与仁医医疗团队的后续合作,认为这将为他带来一次全新的对中国的理解与体验。

June 10th

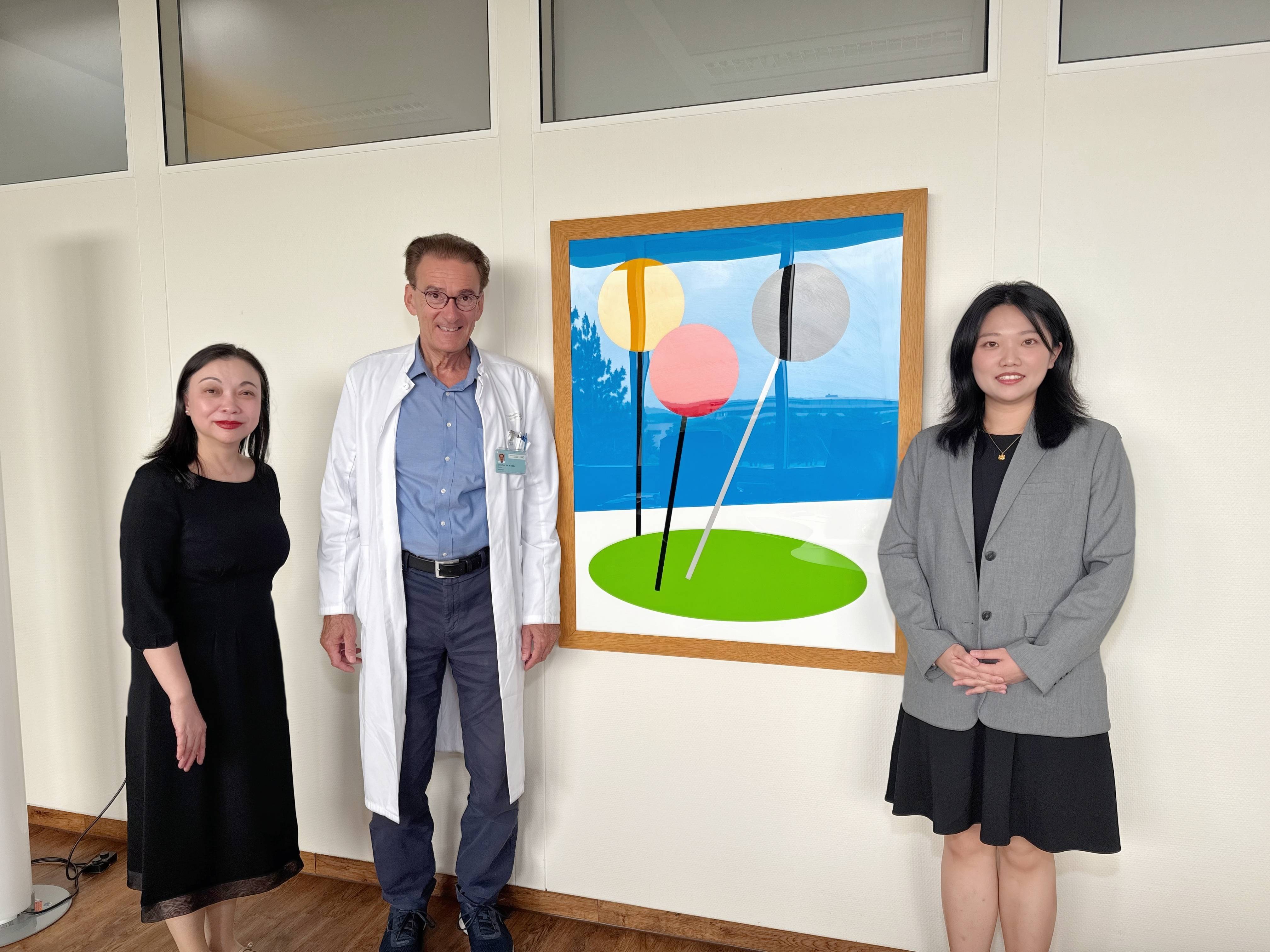

哥廷根大学医疗中心神经内科

2025

6月10日12:00,仁医医疗三人团队前往哥廷根大学医疗中心,拜访德国国家科学院院士、哥廷根大学校董事会成员、哥廷根大学医疗中心神经内科主任及心脑中心主任Bähr教授,就未来中德在神经病学领域科研合作、人才培养等方向进行深入交流。

Bähr教授是德国乃至全球神经病学领域极具影响力的专家,长期担任哥廷根大学神经内科主任,并积极推动跨学科协作。他于2017年牵头向德国科学与人文委员会申请建设经费,成功争取到3,500万欧元预算,推动建设哥廷根大学心脑中心。该中心占地约6,000平方米,于2023年5月正式投入使用,是德国系统医学领域的重要平台。

心脑中心由神经内科、心肺科、老年医学和认知神经病学研究所联合设立,聚焦于跨器官、跨系统的研究视角,以系统医学为导向探索神经和心血管疾病的全新分型、分类方式,并致力于开发新的诊断手段、治疗方法与预防策略。中心旨在打破传统科室壁垒,推进概念验证研究,建设新的跨学科研究团队,培养新一代医学科研领军人才。其科研顾问委员会由包括德国国家神经退行性疾病中心、德国心血管研究中心、多尺度生物成像卓越集群、哥廷根大学研究生院等机构联合组成,体现了其高度整合的科研网络。

在国际人才培养方面,Bähr教授近年来持续通过中德合作推动青年医生培养。2023年,他招收了三位分别来自江门、遵义与衡阳的博士生,均获得中国国家留学基金委(CSC)资助。其中两位在心脑中心攻读博士,另一位与德国神经退行性疾病中心联合培养。2024年,来自北京的刘医生被录取为其临床医学MD博士生,预计将于2025年11月加入心脑中心团队。

2024年6月Bähr教授到访江门市五邑中医院担任客座教授

Bähr教授于2023年和2024年两度以客座教授身份访问江门市五邑中医院,参与临床与科研指导,并联合培养博士生一名。今年10月,他还将访问无锡市人民医院,继续为中国神经病学领域的学科建设与人才发展提供支持。

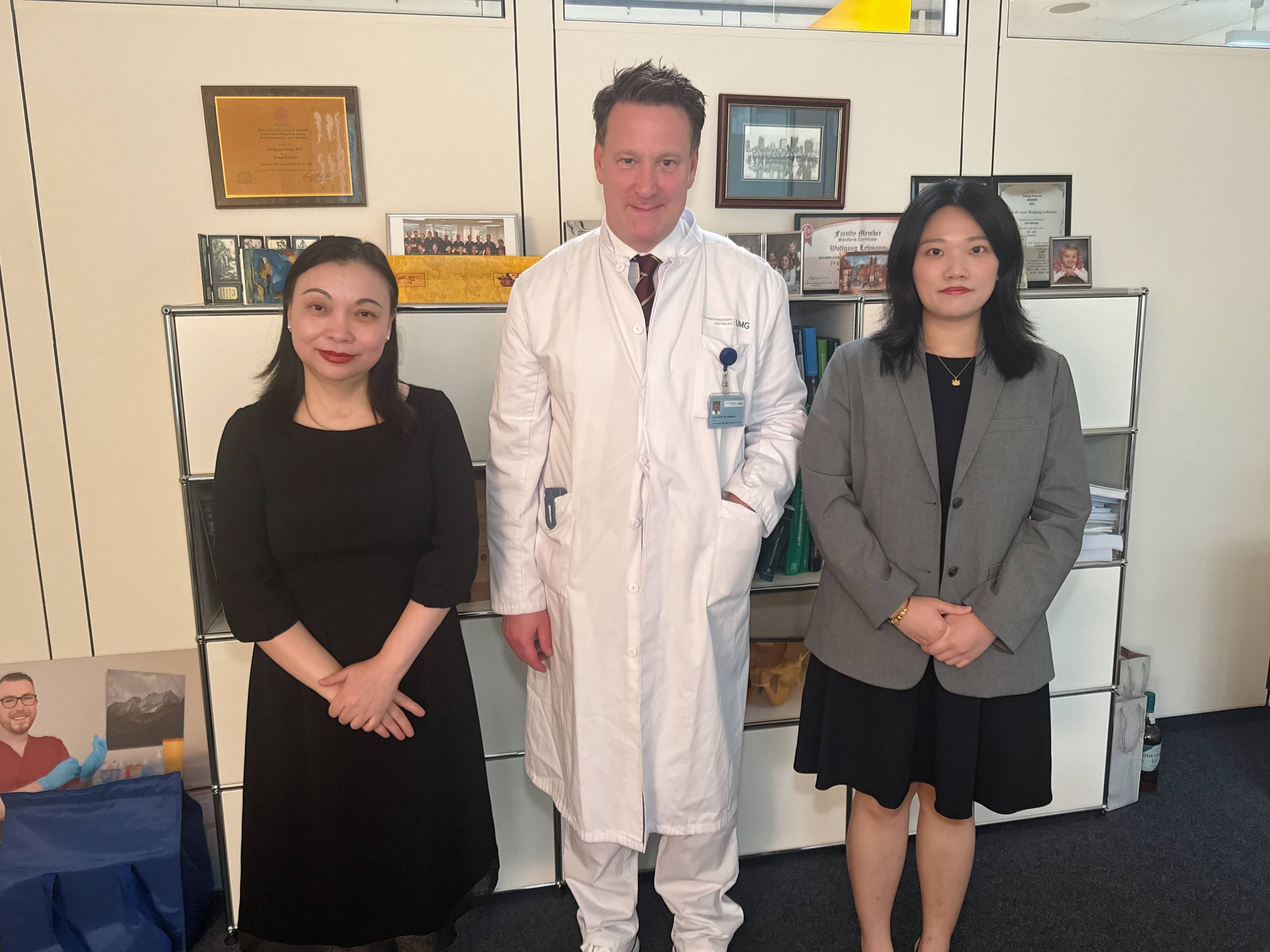

June 10th

哥廷根大学医疗中心

创伤外科、骨科与整形外科

2025

6月10日14:00,仁医医疗三人团队前往哥廷根大学医疗中心拜访该院创伤外科、骨科与整形外科主任、德国创伤外科学会2027年主席Lehmann教授。此次交流重点围绕博士生培养、临床访学合作与科研协作展开深入讨论。

Lehmann教授是德国骨科与创伤外科领域极具影响力的专家,自2016年起领导哥廷根大学医疗中心创伤外科、骨科与整形外科以来,全面重塑了科室架构与发展路径,将其打造为该院的核心学科之一。该科室目前每年完成约6000台手术,并发症率及重伤病人院内死亡率稳定下降,年科研第三方经费超过100万欧元,连续四年入选美国新闻周刊“全球百佳骨科科室”榜单,成为德国乃至欧洲领先的创伤骨科中心。

该科涵盖创伤外科、人工关节置换、脊柱外科、运动医学、骨肿瘤、足踝外科及小儿骨科等多个专科方向,拥有先进的术中导航系统和高效的多发伤应急响应机制。其科研方向包括骨折治疗中的生物胶粘剂研究、神经-肌肉相互作用、干细胞相关再生医学研究、生物力学研究等,体现了基础与临床融合的研究特色。

在人才培养方面,Lehmann教授与中国合作紧密、成果显著。自2021年起,他已接收5位来自中国不同地区的医学博士生,均获得中国国家留学基金委员会(CSC)项目资助。其中来自广州和贵阳的李医生和周医生已顺利获得博士学位回国,来自东莞的杨医生将于2026年完成学业。今年,又有来自广州与山西的李医生和王医生即将加入团队。Lehmann教授不仅为首位中国博士生购买了用于有限元分析的专业软件与电脑设备,还鼓励学生积极参加德国骨科与创伤外科年会(DKOU),每年亲自带领团队赴现场展示科研成果,提升学生学术视野。

不仅如此,在过去五年间,即便在新冠疫情最为艰难的时期,Lehmann教授依然持续接收来自中国的临床访问学者,累计已超过10人。这些访问学者多为中国重点医院骨科中坚力量,包括主任医师及副主任医师。2025年3月,他接收了南方医科大学第三附属医院创伤骨科副主任医师杨诚博士作为访学人员,提供了高强度的临床学习与科研交流机会。杨医生在访学期间收获颇丰,深入参与多台复杂手术,也积极参与德国国内和欧洲的学术会议。

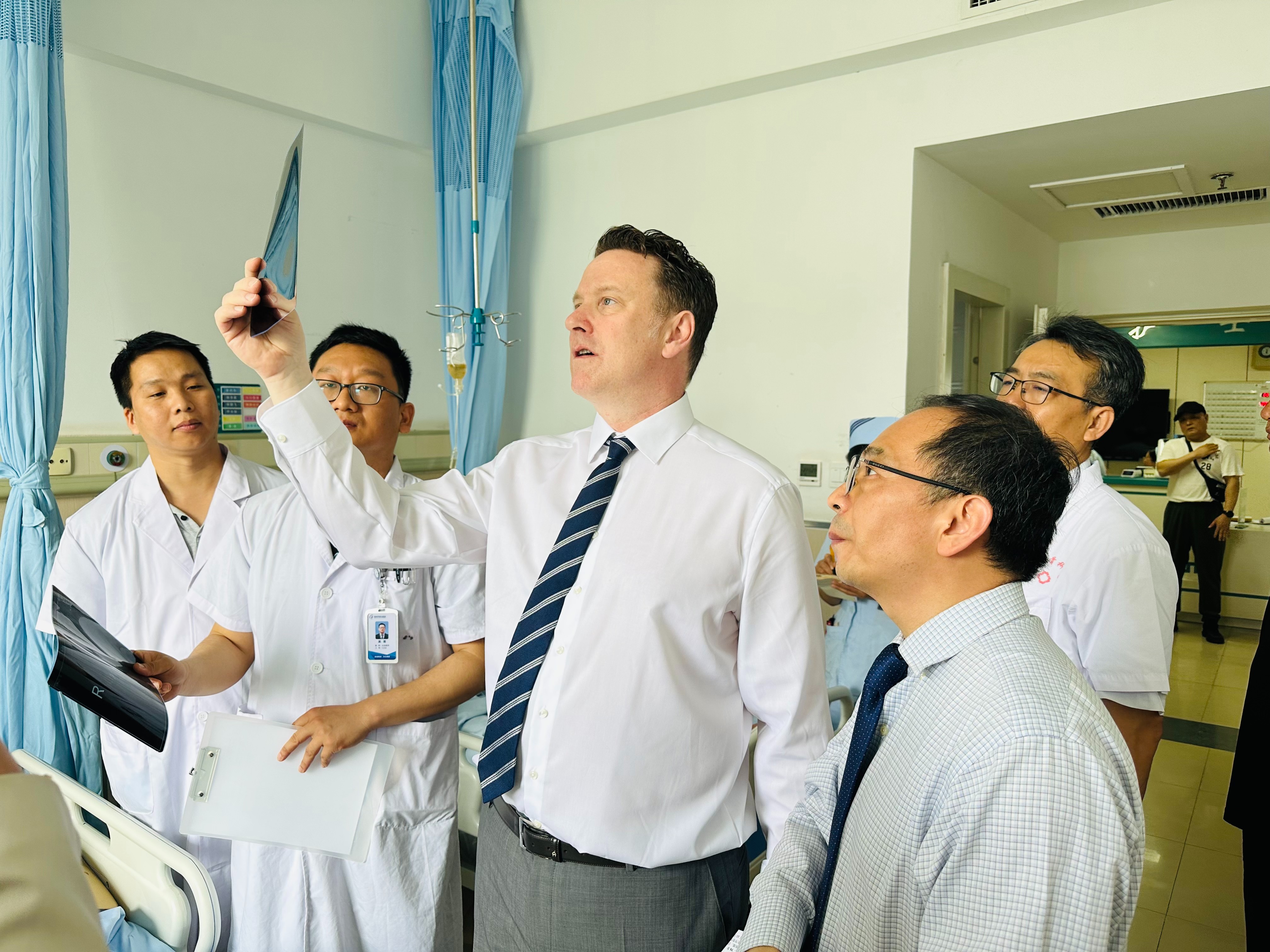

南方医科大学第三附属医院杨诚博士到哥廷根大学医疗中心访学

今年11月,Lehmann教授将访问中国,担任2025中欧医院管理学科建设人才培养全球论坛欧洲区主席,分享他在打造高水平临床团队、国际视野下的人才培养路径、临床与科研融合的组织架构建设等方面的见解,进一步推动中德骨科与创伤外科领域的战略合作。

2024年5月Lehmann教授在郑州市骨科医院展开了为期一周的客座教授访问

June 10th

哥廷根大学医疗胃肠病学、

胃肠肿瘤学及内分泌学科

2025

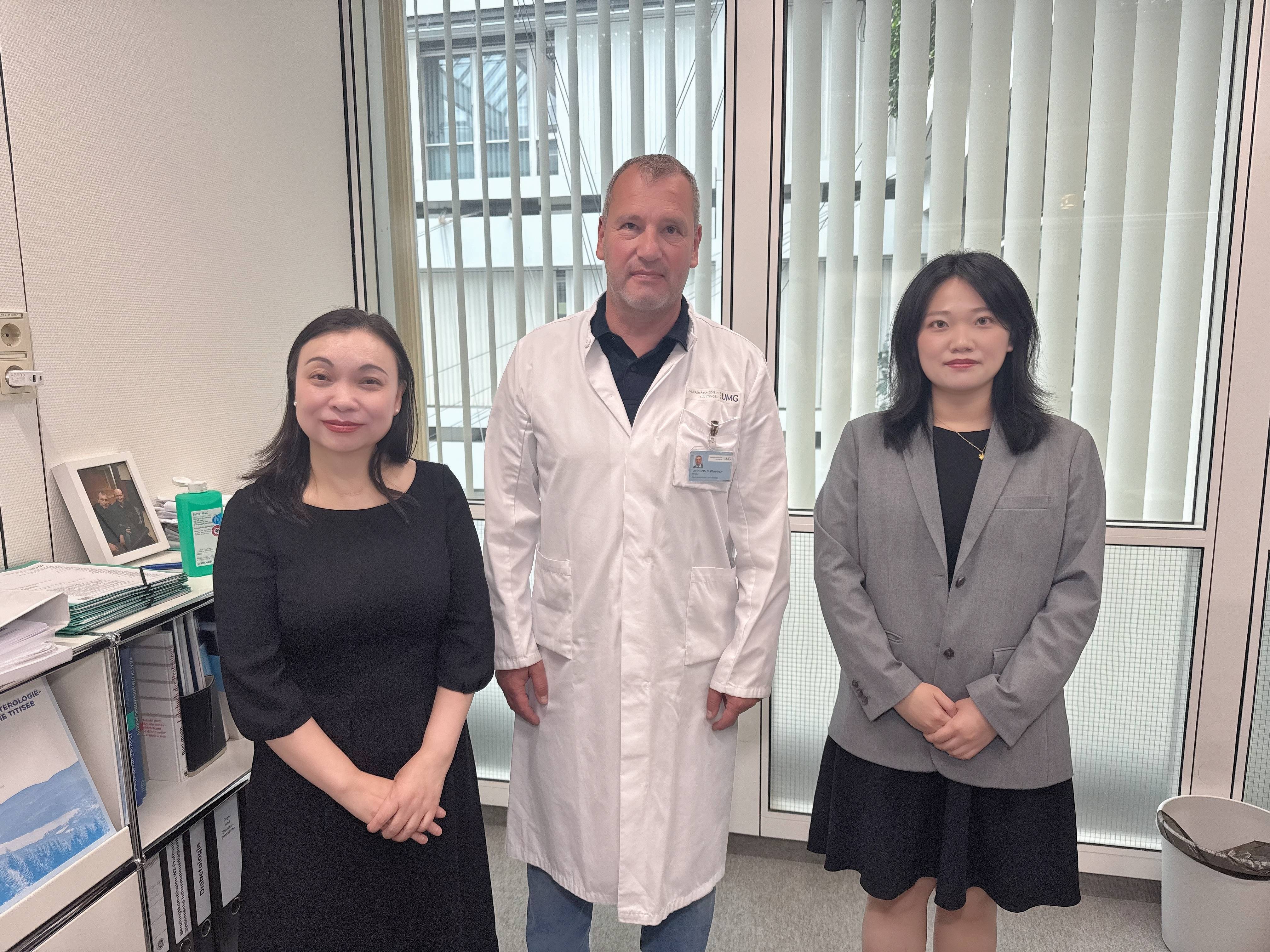

6月10日14:30,仁医医疗三人团队前往哥廷根大学医疗中心拜访该院胃肠病学、胃肠肿瘤学及内分泌学主任Ellenrieder教授,围绕临床与科研合作进行深入探讨。

Ellenrieder教授自2014年起担任胃肠病学、胃肠肿瘤学及内分泌学科主任,该科室有4个病区,92张病床,职工过百名,提供全胃肠系统的高水平诊疗,包括胃肠道、肝脏、胰腺和内分泌腺的炎症、恶性肿瘤和感染性疾病的治疗,今年入选美国新闻周刊“全球百佳胃肠病学科室”,并在分子胃肠肿瘤学研究方面具有显著优势,临床与科研实力兼备。

科室下设多个研究组,重点方向包括胰腺癌和以下内容:肿瘤分子机制与耐药性相关的转录调控、肿瘤微环境与代谢路径、胰腺与胃肠道肿瘤的分子发病机制。Ellenrieder教授亲自指导的研究组特别聚焦胰腺肿瘤中的转录网络、微环境交互、非编码RNA及肿瘤干细胞机制,相关成果发表于多本国际一流期刊,科研影响力广泛。

在会谈中,教授积极听取我们关于博士培养、访问学者、客座教授等项目的介绍,详细了解中国博士候选人的教育背景、博士期间学习期望和未来职业规划。他表示中国年轻医生在学习态度、专业能力和国际合作方面展现出高度素质,Ellenrieder教授还提到亲眼目睹中国在胃肠病学领域取得的快速进展,并对日益增多的中国学者在国际期刊中的贡献印象深刻。他坦言非常欢迎国际化、多样化的团队文化,并希望中国访学医生的加入能激发他团队成员的潜力,实现相互学习与碰撞。教授尤其重视双向选择原则,希望双方都能在面试中确认匹配度,以确保合作实质性成长。

Ellenrieder教授对我们提出的多个合作项目表示浓厚兴趣,希望从博士培养、学术交流等方面,启动多维度合作。他提议临床医生积极投身转化研究,共同推进胃肠肿瘤研究与新临床路径的探索。

本次交流让双方对彼此的工作重点和合作潜力有了更深理解,为后续多个项目的合作推进提供了坚实基础。

June 10th

哥廷根大学医疗中心

普外科、脏器外科及小儿外科

2025

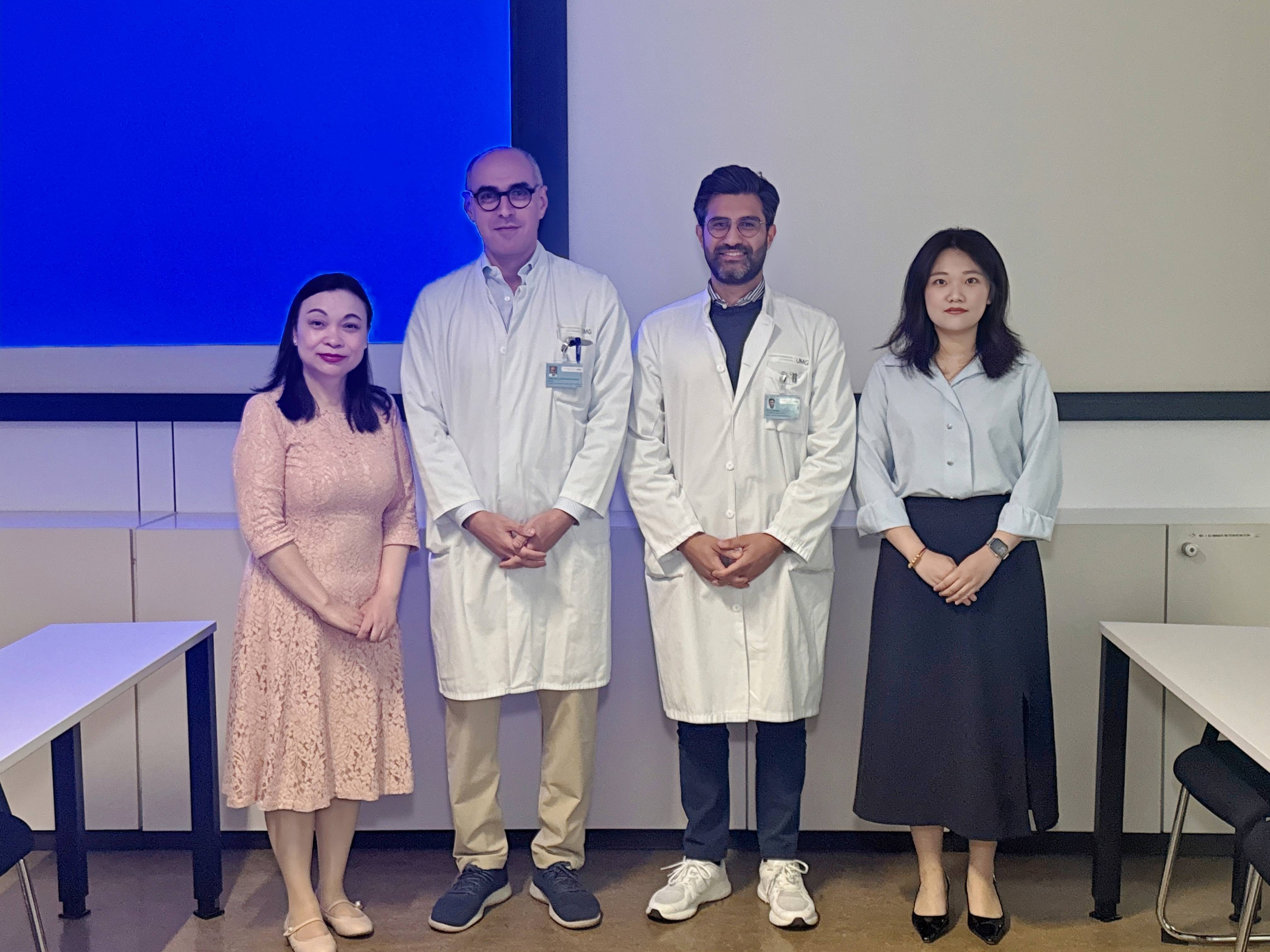

6月10日16:30,仁医医疗三人团队拜访了德国国家科学院院士、德国癌症学会主席、哥廷根大学医疗中心普外科、脏器外科及小儿外科主任Ghadimi教授,并与该科室两位核心科研负责人:转化研究负责人Schneider教授、数字外科中心负责人Hagenah教授进行了深入交流。会谈围绕博士培养、科研协作、临床访学合作等展开,持续一个半小时。

Ghadimi教授是德国外科领域的重量级人物,自2012年起担任哥廷根大学医疗中心外科主任。他连续两届当选德国癌症学会主席,并于2024年当选德国国家科学院院士。他致力于推动精准外科、国际协作与年轻医生的系统培养。

2022年,他发起创立哥廷根外科学院,以提升年轻外科医生应对复杂手术挑战的能力;2023年,他推动落成数字手术中心,该中心聚焦人工智能、虚拟现实与机器人辅助手术的交叉研究,旨在推动外科的数字化转型。研究团队由临床医生、计算机科学家和生物医学工程师组成,聚焦两个核心问题:“何为优质手术”以及“如何将手术知识转化为临床价值”。他们开发深度学习算法以量化手术表现,设计自适应辅助系统,并将研究成果从实验室推向真实手术室。该中心以开源协作为理念,积极推动国际数据与方法共享,加速数字手术研究的全球进展。

在他带领下,该科室形成了集肿瘤外科、机器人辅助手术、儿科外科、微创技术和移植外科于一体的高水平团队。该科临床重点覆盖胃肠系统肿瘤(食管、胃、小肠、胰腺、肝脏)、肥胖与代谢外科、软组织肉瘤、内分泌外科(甲状腺、甲状旁腺、肾上腺)及肾移植等领域。其中胰腺癌和结直肠癌治疗中心获得德国癌症学会认证,临床路径高度标准化,强调多学科协作与患者全程支持。科室是德国带头引入微创手术的单位之一,并逐步拓展至机器人辅助手术。

交流前,Schneider教授带领我们参观了科室实验室,并介绍了科室实验室的基本情况。他同时向我们介绍医院大楼的布局概念:哥廷根大学医疗中心在整体架构上将门诊、住院、科研、行政等功能区域合理划分,同时保持相互联通,方便科研人员与临床医生高效协作。

在会谈中,Ghadimi教授及其团队对仁医医疗的人才培养理念表现出浓厚兴趣。他表示,非常欢迎中国优秀的博士候选人加入团队,一道推动外科创新。他强调,跨文化的科研交流能够带来新的视角和动力,团队也愿意为每一位学生提供实质性的指导和发展空间。

此次拜访为双方搭建了直接而深入的沟通平台,为下一阶段在博士培养、数字手术、肿瘤转化研究等方向的合作推进创造了良好基础。

June 11th

哥廷根大学医疗中心放射科

2025

6月11日10:00,仁医医疗三人团队拜访了德国哥廷根大学医疗中心放射科主任Seif 教授,并在科室会议室与他及其团队Panahi教授进行了深入的闭门会谈。

Seif教授所在的科室是下萨克森州规模最大的放射科之一,覆盖诊断放射学、介入放射学以及核医学多个亚专科方向,不仅为全院各临床科室提供高质量医学影像服务,也长期参与前沿技术研究与医学教育。科室下设肿瘤放射科、心血管与介入放射科、儿科放射科等多个专业组,并承担哥廷根大学医学影像教学任务,是德国医学影像领域的重要力量。

会议期间,我们向Seif教授团队介绍了仁医医疗开展的国际化医学人才培养平台,包括博士联合培养、访问学者交流、青年医生临床进修等多个合作路径,并回顾了自2018年以来与哥廷根大学医疗中心骨科与创伤外科、神经外科、神经内科等科室开展的具体合作成果。Seif教授了解后对对仁医医疗近年来在中德多个医学专业领域推动的合作项目表示高度认可,并对未来在影像医学方向的拓展充满期待。他特别关注申请人过往的科研经验、语言能力和匹配程度。他指出,影像专业的临床访学通常以观察为主,若能结合研究任务参与论文撰写和数据分析,将更有助于提升访学人员的专业能力、拓展国际视野并促进双方长期协作。

在交流中,双方还讨论了中方推荐申请人流程、选拔机制及中长期合作的可持续性。Seif教授欢迎我们就科研型博士申请、临床型访问进修等项目继续对接,并提出可优先启动研究类项目,以实现更深入、更具产出的合作。

此次拜访为仁医医疗与德国医学影像领域的深度对接奠定了基础,也标志着中德医学合作在更多专业方向上的有序拓展。

June 11th

德国神经退行性疾病中心

哥廷根分中心

2025

6月11日13:00,仁医医疗三人团队前往德国神经退行性疾病中心(DZNE)哥廷根分中心拜访中心主任Fischer教授,并与其在办公室进行了深入交流。

Fischer教授目前领导的DZNE哥廷根分中心隶属于德国最大科研资助机构亥姆霍兹联合会,是德国联邦政府重点支持的国家级生命科学研究平台。中心设有独立的大型研究设施,设备先进、功能齐全,是德国在神经科学基础与临床研究领域的重要枢纽。

该中心聚焦阿尔茨海默病等神经退行性疾病的机制探索与转化治疗,致力于打通基础研究与临床试验之间的壁垒,推动原创药物进入I期临床试验,同时积极与产业界建立桥梁,加快科研成果的临床应用。中心特别重视通过血液、脑脊液等生物样本识别疾病生物标志物,构建覆盖早筛、早诊、早治的全流程研究体系。内部配备蛋白质组平台、基因测序平台和干细胞实验室,已建立起从机制研究到临床转化的完整科研闭环,并为国际合作交流提供了有力支撑。

在闭门会谈中,Fischer教授介绍了来自湖南衡阳的周医生目前在中心的研究进展。周医生自2024年8月起在Fischer教授与德国科学院院士、哥廷根大学心脑中心主任Bähr教授联合指导下,正式开展医学博士学习,并已成功获得中国国家留学基金委(CSC)资助。Fischer教授充分肯定了他在科研能力上的进步与独立性,认为他已具备承担自主研究的能力,有望以多项高质量成果顺利完成博士学习。

Fischer教授对仁医医疗近年来在中德学术交流、青年医生培养与科研平台建设方面的努力表示高度关注。他指出,在当前国际合作面临挑战的背景下,中德医学科研合作的重要性更加凸显。尤其是中国庞大的病例资源与不断增长的科研投入,为开展高质量转化研究提供了独特优势。他认为,德国在建设国家级研究中心的过程中也曾经历从无到有的阶段,而中国若能从临床出发,构建系统性的科研体系,将有可能探索出一条更高效的发展路径。

在谈及未来合作方向时,Fischer教授介绍了哥廷根分中心近年来逐步形成的一套完整科研模式:以大规模临床队列与生物样本库为基础,结合多组学分析、干细胞建模与RNA治疗研发,推动基础机制研究迅速进入药物筛选与临床转化阶段。他表示,这套体系的建设经验或可为中国医院探索本土化的转化研究平台提供启发。

会谈最后,Fischer教授对仁医医疗各项合作项目表现出浓厚兴趣,并期待未来有机会深入参与。他强调,真正有价值的科研应从临床需求出发,通过结构化平台建设和跨学科协作,构建高效、可持续的医学创新体系。