-

动态

2025年6月14日至20日,前任德国足踝外科学会(GFFC)主席、2022年北京冬残奥会德国代表队首席医疗官、德国哥廷根大学医疗中心足踝外科高级顾问Stinus教授来到佛山市中医院担任国际客座教授,并在医院开展了一系列学术交流活动,包括门诊、查房、手术指导、科室内部培训、重点疑难病例讨论、大师公开课等。

欢迎仪式

6月16日上午,佛山市中医院足踝外科主任朱永展教授及其团队共同为Stinus教授举办欢迎仪式。仪式伊始,佛山市中医院蒋开平书记与足踝外科主任朱永展教授致欢迎辞,Stinus教授致开场辞,随后,双方就各自所在医院进行详细介绍。

佛山市中医院蒋开平书记

白文博医生介绍了佛山市中医院足踝外科(足踝中心)。该科室成立于2015年5月,是国内首批以足踝外科为主的诊疗中心之一。科室融合传统中医治疗理念与现代医学技术,专注于四肢骨折创伤及畸形、骨髓炎、足踝部创伤(包括骨、肌腱、韧带、软骨损伤及软组织伤)、运动损伤(如跟腱断裂重建、微创距腓前韧带修复、踝关节撞击综合征)以及足踝畸形(如拇外翻、扁平足、高弓足、糖尿病足等)的诊治。

随后,Stinus教授做自我介绍,并详细介绍了Stinus私人诊所,Stinus家族骨矫形公司、哥廷根大学医疗中心及其骨科、创伤外科与整形外科。Stinus教授表示,其私人诊所位于德国哥廷根Bovenden,接诊的多为足踝关节畸形、退行性病变、膝关节自发性骨坏死(SPONK)的患者,平均月接诊40-50人次。作为Stinus家族骨矫形公司的第四代传人,他很高兴与在座各位分享:今年是其企业成立120周年,7月25日将举办周年庆典。经百余年发展,公司现在德国西南部地区8个地点设有12个分部,现雇有员工91人,涉猎矫形器具制作,骨科矫形,康复技术等专业领域。

作为哥廷根大学医疗中心足踝外科高级顾问医师,Stinus教授表示,该院医疗、科研与教学三位一体。该院骨科、创伤外科与整形外科是德国首屈一指的创伤中心,每年接诊超过800名多发创伤患者和约300名严重创伤患者。在科室主任Lehmann教授的管理之下,科室结构科学,下属跨区域创伤中心、整形外科、儿科骨科、高级关节置换中心及足踝外科。

朱永展主任表示,希望以此次Stinus教授的莅临为契机,与Stinus教授和德国同行建立起更为紧密的长期合作关系。

欢迎仪式结束后,足踝外科主任医师邹运璇带队,携足踝团队一起,带Stinus教授参观了中医正骨夹板展览墙,并一同围观护士们用夹板固定关节的过程。邹主任向Stinus教授介绍,这些夹板都是由杉木制作,分不同型号,用来固定不同关节。此外,患者佩戴此类夹板,与石膏固定相比,透气性好,且无需卸下就可直接拍X光。

随后,邹主任携Stinus教授参观上海交通大学医学3D打印创新研究中心佛山市中医院分中心,介绍了3D打印成品的用途并参观了3D打印车间。邹主任表示,3D打印出来的模具,主要用作术前假体适配,以确保手术精准。

专题讲座与病例讨论

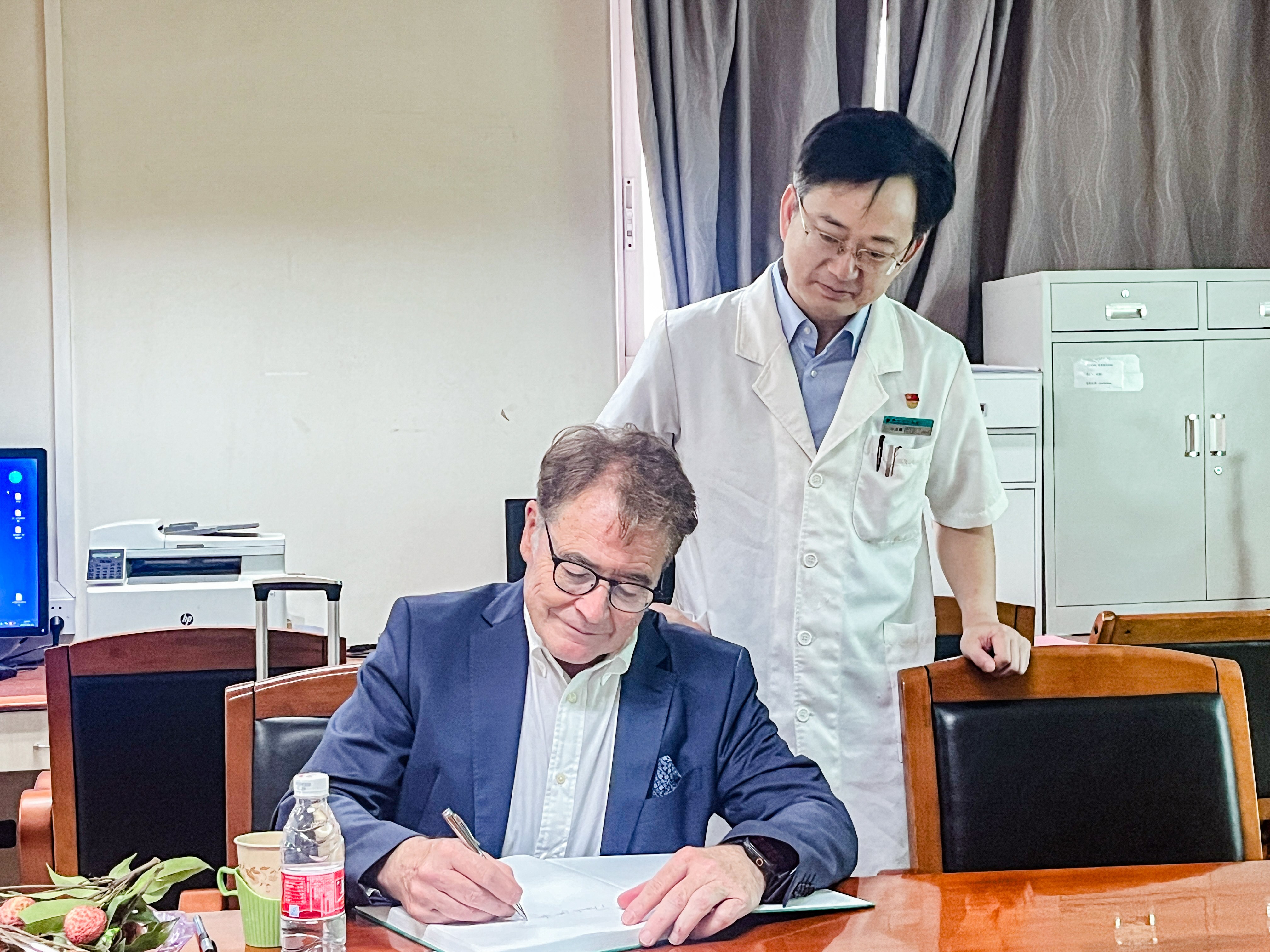

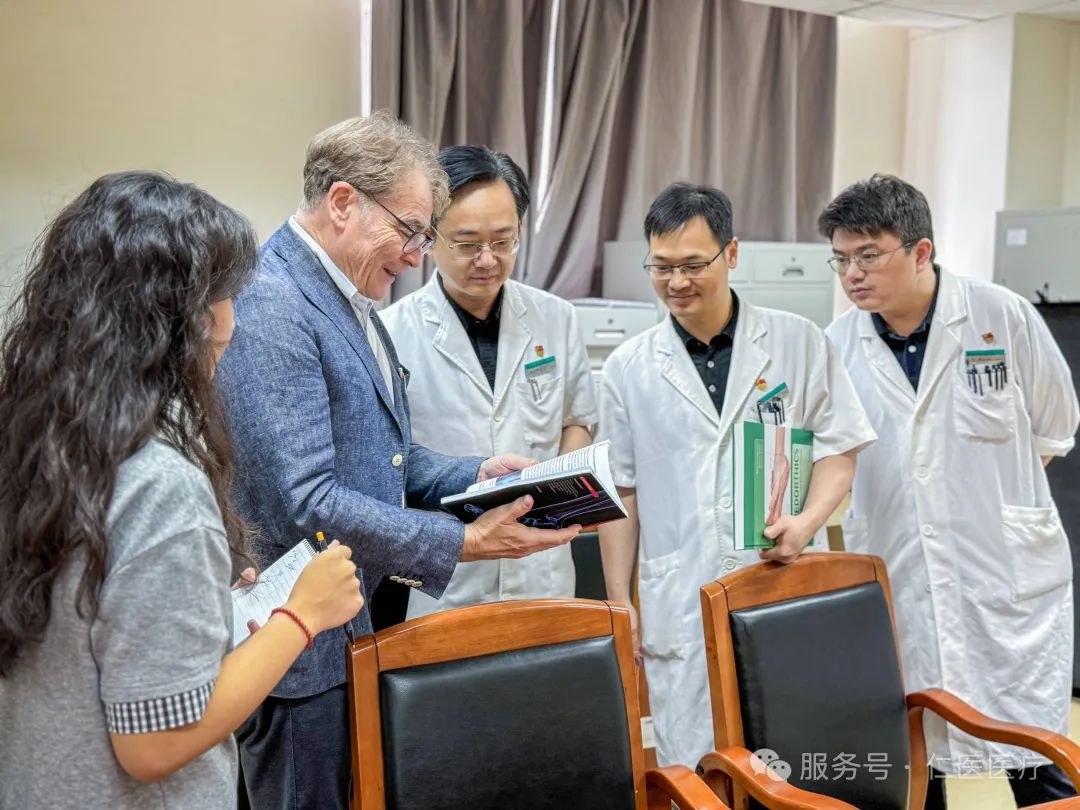

6月16日下午,Stinus教授向朱永展主任赠送了一份特别的礼物——由其本人编著的《足部矫形学》(Pedorthotic)专著,并在书籍扉页亲笔签名,留下了诚挚的祝福。这份珍贵的礼物不仅承载着Stinus教授的学术积淀,也表达了他对中德足踝外科友谊与未来合作的美好期望。

随后,Stinus教授在足踝外科会议室开展了题为《矫形鞋具的发展与医学应用》的内部专题讲座。教授从鞋子的起源谈起,指出鞋履在历史演变中,已从单纯的美学功能发展为重要的足部保护、支撑与稳定工具,且其医学价值已被广泛认可。针对不同足部畸形,教授强调矫形鞋垫、鞋内衬及鞋体结构均可个性化定制,以达到有效的治疗与康复目的。

讲座完毕,双方展开了热烈讨论,朱永展主任表示,矫形鞋具的需求量正不断增大,市场潜力广阔。目前国内已出现许多矫形鞋垫产品,但更加完备的定制化矫形鞋生产链有待形成。

在随后的病例讨论环节,Stinus教授与足踝外科团队深入交流,现场学术氛围浓厚。讨论的对象为一位六十余岁女性患者,查体显示平足、前足外展、后足轻度外翻及跟骰关节压痛,初步诊断为进行性足弓塌陷(PCFD)伴跟骰关节炎。影像学提示距骨倾斜,距舟及舟楔关节塌陷,足弓塌陷严重且难以完全矫正。团队决定为患者实施屈指长肌腱转位、弹簧韧带增强、跟骨内移截骨及跟骰关节清创术。针对该病例,Stinus教授分享了他的治疗策略,建议优先处理跟骰关节骨赘,再行距舟及跟骰关节融合。同时,考虑到患者为柔性平足,后足外翻较轻,教授提出亦可考虑行关节制动术(Arthroreisis)以进一步改善足弓结构。

疑难病例讨论

6月17日上午,Stinus教授在足踝外科会议室与团队共同开展疑难病例讨论。

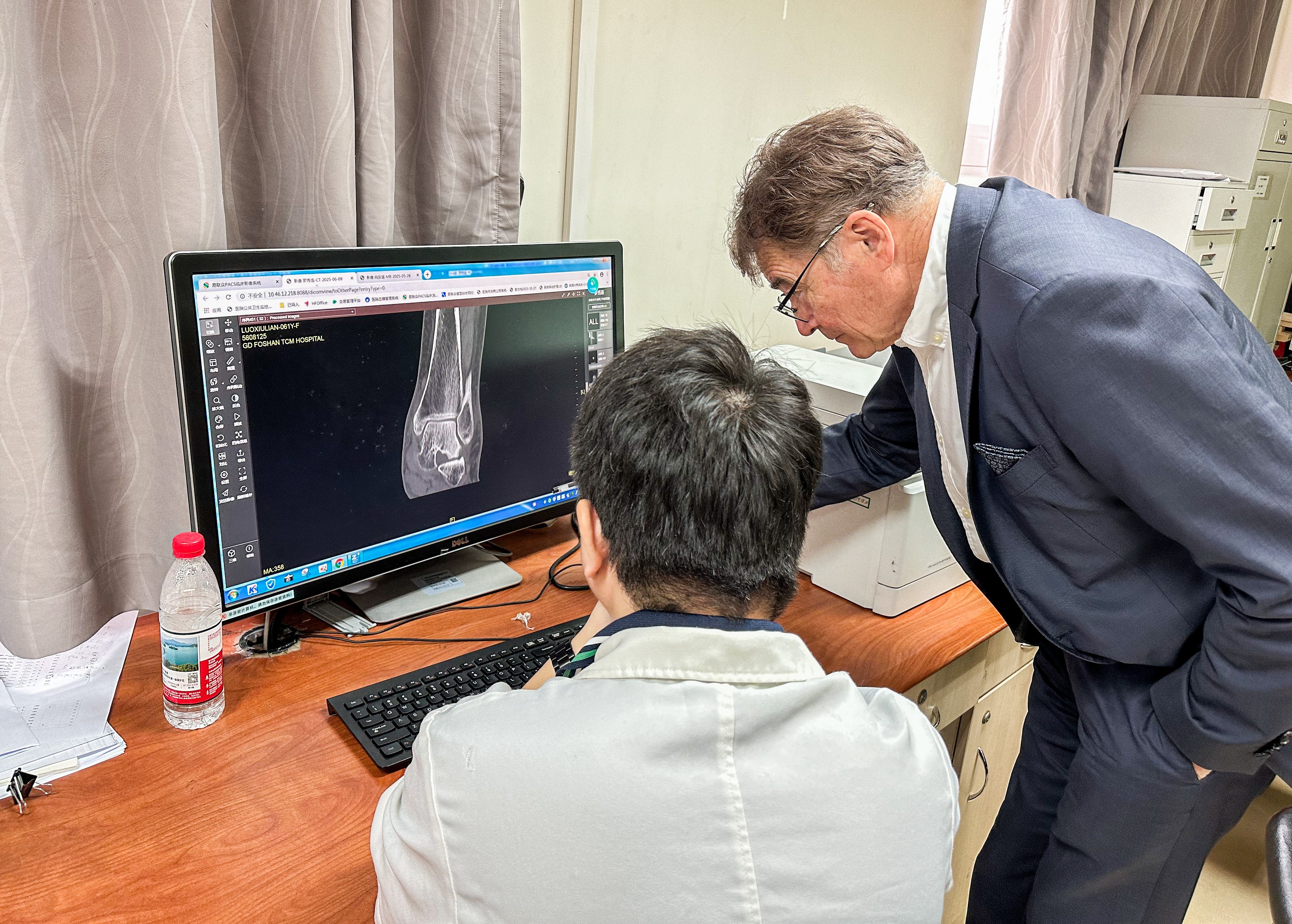

足踝外科副主任医师李雪介绍了一位距骨骨折愈合不良的患者,并与Stinus教授共同探讨手术方案。Stinus教授通过MRI影像发现患者存在跟距关节融合的迹象,进一步评估骨折部位及周围软组织情况后,提出了多种手术处理思路。

Stinus教授指出,患者骨折愈合不良可能与跟距关节的病理性融合有关,建议通过手术松解关节、重建距下关节稳定结构,以恢复足部力线和平衡,保障患者的长期功能恢复。此外,教授还分享了类似病例的处理经验,详细指导团队如何在影像学中精准识别并发病变,强调个体化治疗方案的重要性。

第二个病例为一名61岁女性患者,双侧扁平足畸形,左足畸形明显。影像学检查提示左足存在跟距关节融合。考虑到患者合并帕金森病,Stinus教授与李医生一致认为,患者足部稳定性尤为关键,应优先选择三关节融合术(距下关节、距舟关节、跟骰关节融合)以有效矫形,缓解疼痛,并尽量降低术后因基础疾病引发并发症的风险。

第三个病例是一名14岁男性患者,左足曾遭受锐器切割伤,初期仅行表浅伤口处理。创伤后2至4个月,超声检查提示左侧胫后肌腱完全断裂,团队为其实施了胫后肌腱清创及足底肌腱转位术。

Stinus教授对这一处理方案表示认可,并补充道,类似情况下也可考虑屈指长肌腱转位作为替代方案。他注意到患者左足第一跖骨列轻度抬高并伴有轻微旋前,考虑到患者仅有外伤史,且无明显足部结构性畸形,教授建议当前以保守治疗为主,动态观察功能恢复,暂不建议手术干预。

最后,足踝外科副主任医师杨医生与Stinus教授针对缪勒-魏斯病(Mueller-Weiss disease)的治疗进行了深入探讨。杨医生指出,缪勒-魏斯病在广东地区较为常见,患者多以慢性中足疼痛为主诉就诊。Stinus教授认为,缪勒-魏斯病病因尚不明确,目前治疗以缓解疼痛、改善功能为首要目标。非手术治疗,如体外冲击波疗法、佩戴带有足跟外侧楔形支撑的矫形鞋,均可有效减轻症状。若保守治疗失败或疼痛显著加重,可考虑关节融合术或跟骨外移截骨术,以改善足部力线,提升生活质量。

门诊活动

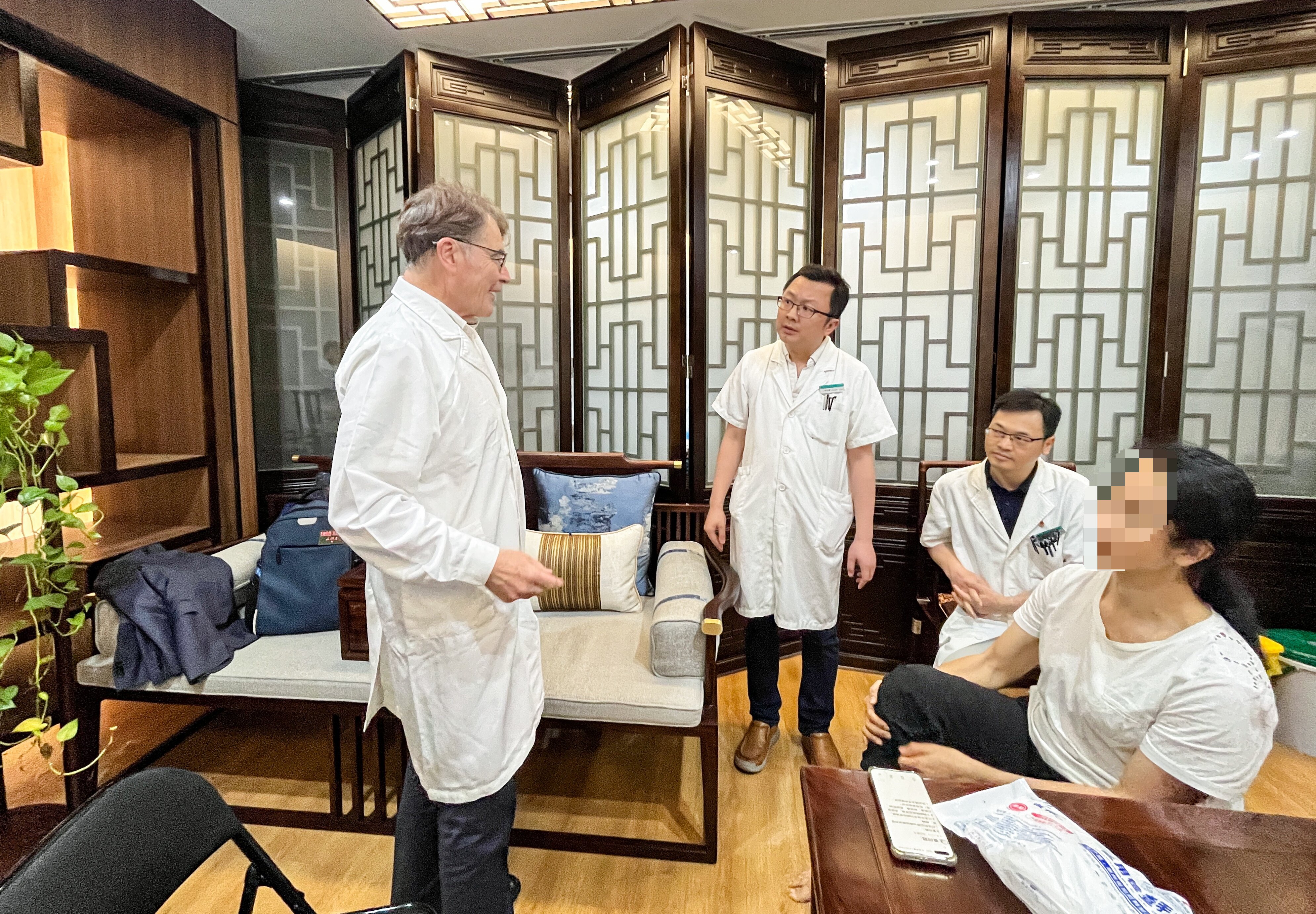

6月17日下午,Stinus教授与足踝外科副主任沈国栋、主任医师邹运璇等共同参加足踝外科门诊,接诊6名患者,针对各类复杂足踝问题进行了严谨细致的分析与处理。Stinus教授在问诊过程中亲切与患者交流,使用简单中文主动问候,极大地缓解了患者的紧张情绪,并为患者及家属提供科学合理的诊疗建议。

对于一名既往有踝关节扭伤史、已接受拇外翻矫形术的患者,Stinus教授强调,应帮助患者克服对疼痛的恐惧,积极开展单脚平衡训练、步态训练等康复锻炼,同时建议穿戴带有摇摆底、外侧抬高2mm的运动鞋,以合理分散足底压力,减少第二、第三跖骨及中足外侧受力过大导致的疼痛。针对另一位左踝关节扭伤、主诉踝部疼痛的年轻女性患者,Stinus教授通过触诊发现其踝关节存在轻度不稳定,怀疑存在韧带损伤,建议进一步进行超声或动态透视检查以明确诊断。

在接诊一名13岁先天性马蹄足女性患者时,Stinus教授发现其踝关节活动受限严重,几乎无法背屈、跖屈、旋前及旋后,初步判断为腓总神经功能不全。建议患者首先前往神经内科会诊,排除神经因素后再行针对性治疗。手术方案可考虑跟骨内侧截骨术,同时从X光片中发现患者存在远端胫骨畸形及膝外旋,增加了手术复杂度。最终团队建议患者采取分期手术,第一期矫正马蹄足,第二期行远端胫骨楔形截骨术。

Stinus教授还接诊了一名热爱篮球运动的年轻男性患者,其主诉右踝外侧疼痛,初步诊断为踝关节撞击综合征。触诊时患者外踝下方压痛明显。教授建议首先进行保守治疗,包括局部封闭注射或止痛处理,如疼痛反复发作,可考虑行关节镜探查,评估是否存在游离体或韧带损伤,同时提醒需排查痛风引发的踝部不适。

一名30岁女性患者曾因腰椎压缩性骨折长期卧床静养,现出现夜间双足乏力、短时无法站立的情况。Stinus教授检查后确认其踝关节活动度及足部稳定性正常,建议尽快前往神经内科排查脊柱相关神经病变。

最后,Stinus教授接诊了一名曾因严重车祸致多部位骨折的男性患者,做完足踝手术后存在骨不愈合及愈合不良。患者主诉患足麻木、后足拉扯感明显,行走时症状加重。经触诊,Stinus教授认为关节活动度尚可,考虑两种可能:一是症状由心理因素引发,二是后跟区域存在感染或炎症。建议复查MRI,明确病因后对症处理。

Stinus教授门诊期间,众多患者及家属驻足观摩,现场气氛热烈。教授对待每位患者始终微笑耐心,仔细查体并详细解答,特别在查体前总会礼貌询问:“请问我可以触摸您的脚吗?”并以简单中文如“你好”“谢谢”与患者建立良好互动。Stinus教授的亲和力与专业素养赢得了所有患者及家属的一致好评。

手术指导

6月18日上午,足踝外科副主任医师李雪带领Stinus教授参观手术室。李医生介绍,足踝外科共有四间常用手术室,均配备先进的透视设备,便于术中实时X线定位。

随后,在足踝外科主任朱永展教授的带领下,Stinus教授与朱主任、李医生等足踝团队成员顺利完成一台三关节融合术。

手术过程中,Stinus教授详细演示了标准入路、关节面处理、骨赘清理及微骨折操作。随后,Stinus教授协助朱主任使用克氏针对关节进行临时固定,并调整足部至正常解剖对位。

术中透视环节,Stinus教授与朱主任共同评估X线影像,重点确认Meary线、跟骨位置、距下关节及距舟关节的排列是否达到良好矫形效果。

专题讲座与讨论环节

6月18日下午,Stinus教授在足踝外科会议室开展专题讲座《矫形鞋具的医学原理及临床应用》。

讲座中,Stinus教授系统讲解了矫形鞋具的分类、原材料选择及结构设计,强调鞋具的材料软硬度直接影响对足弓的支撑效果。针对不同足部疾病,单一结构无法满足所有患者需求,定制化与功能性设计成为发展方向。教授介绍,通过3D足部扫描及足底压力热成像技术,可精准获取足部数据,辅助个性化矫形鞋具制作。

Stinus教授指出,针对平足、高弓足、跟骨内外翻畸形、跖骨痛、Morton神经瘤等疾病,矫形鞋具联合物理治疗、步态训练和脊柱手法治疗(Chiropraktik)可有效缓解症状。此外,矫形鞋具在拇外翻、关节固定及关节融合术后的康复期也具有重要作用。

讲座结束后,现场反响热烈。有医生分享了一种足踝科使用的全接触式石膏支具,该支具需长期佩戴且无法自行拆卸,可有效提升患者依从性。Stinus教授对此表示高度认可,并强调患者配合在治疗中的重要性。

期间,Stinus教授重点介绍了脊椎手法治疗(Chiropraktik)在足踝关节的应用。他现场指导医生操作:坐位,膝关节轻度屈曲,踝关节中立位,教授通过持续性牵引松动距下关节,辅以节律性摇晃及足底软组织松解,特别针对跖筋膜及足底小肌群。体验医生反馈,治疗后足部显著放松,关节活动度改善。现场医护人员积极参与讨论,气氛热烈。

最后,足踝外科副主任医师赖医生分享了一例11岁双侧平足患儿,主诉足部疼痛超过一年,右侧为主,保守治疗效果不佳。查体显示双侧半僵硬型平足,伴前足外展、后足明显外翻及跟腱挛缩。Stinus教授建议,应强化软组织松解、跟腱牵伸及步态训练,如保守治疗效果有限,可考虑手术干预。双方一致认为,该病例对儿童平足的诊疗具有重要参考价值。

病例讨论与手术指导

6月19日上午,Stinus教授与足踝外科团队重点讨论了多发创伤患者足部骨折的处理策略。教授指出,对于此类复杂病例,治疗的首要原则是控制软组织肿胀,严密观察局部皮肤及血运情况。无论是否合并全身多发伤,早期应避免贸然手术干预,必须等待肿胀充分消退,软组织条件允许后再考虑下一步治疗。对于急性期的足部骨折,Stinus教授与科室团队均倾向于采用支架或外固定架进行暂时性固定,通常不会立即行关节融合术,以尽量减少对软组织的二次损伤。

Stinus教授特别强调,对于足部复杂骨折,如跖跗关节损伤(Lisfranc损伤)、跟骨骨折等,应优先选择使用锁定钢板(导板)进行解剖复位和稳定性固定,兼顾早期功能恢复及后期的软组织修复,暂不进行关节融合,以保留患者的生物力学功能。待患者全身情况及局部软组织状况稳定后,可根据后续恢复情况,评估是否需要进行二期矫形或关节融合手术。

当日上午,Stinus教授与足踝外科副主任沈国栋合作,完成了一例因创伤后遗留足部骨折的内固定手术。术中,教授指导团队进行了精确的骨折复位,采用锁定钢板进行稳定固定,注重足部力线的恢复,确保后期负重功能。整个手术过程充分体现了微创理念与足踝生物力学的精准掌控。

本次病例分享与手术实操,充分体现了中德足踝医生在复杂创伤患者足部损伤处理流程上的高度一致性与专业共识。

专题讲座与门诊

6月19日下午,Stinus教授在足踝外科会议室开展了题为《踝关节扭伤:保守治疗与手术》的专题讲座。教授首先从踝关节扭伤的流行病学切入,系统讲解了踝关节扭伤的分类、踝关节急性不稳、慢性不稳、韧带损伤及软骨缺损等不同情况的治疗策略。

Stinus教授指出,对于单束韧带损伤以及影像学显示韧带断端对合良好的损伤,即使在职业运动员中,通过保守治疗也可获得良好的临床效果。而对于二度韧带损伤及既往存在慢性踝关节不稳的患者,通过解剖重建手术(如Broström手术)可显著提高关节稳定性。

教授强调,手术治疗不仅可在急性期进行,即便在损伤后的间隔期内进行,亦能取得良好的疗效。针对韧带缺损的情况,Stinus教授推荐可采用骨膜瓣修复或股薄肌移植术进行重建,手术方式可选择开放式或关节镜下进行。值得注意的是,踝关节外侧韧带损伤常伴有较高的并发损伤率,尤其在运动员中,应加强诊断意识,进行充分的影像学评估,以防遗漏潜在损伤。此外,教授特别指出,持续存在的胫腓联合(syndesmosis)横向或矢状面不稳定往往会导致恢复缓慢、疗效不佳。目前,越来越多的循证医学证据支持,对于任何形式的胫腓联合不稳定,均应积极考虑手术干预。整场讲座内容丰富,理论与实践紧密结合,给在场医生带来了重要的临床指导意义。

讲座结束后,一名患有复杂性局部疼痛综合征(CRPS)的女性患者得知Stinus教授在佛山中医院短期工作,特意慕名前来就诊。Stinus教授首先观察了患者裸足行走及原地转身的步态。患者在左足着地后明显疼痛,行走时疼痛加剧,出现明显跛行。

随后,教授对患者左足进行详细触诊检查。前足区域无异常,Lisfranc线以上的关节灵活度正常,触诊过程中亦无明显疼痛反应。然而,在后足区域,教授发现明显压痛,跟腱薄弱,考虑可能存在部分撕裂或慢性损伤,腓肠肌功能亦表现异常。针对病因鉴别,Stinus教授详细询问患者是否曾进行血管彩超检查,并建议完善神经内科、心理科及疼痛科相关会诊,以排除血管、神经或心理因素对疼痛的影响。

在治疗建议方面,Stinus教授明确强调治疗原则应遵循“先止痛,后手术”的策略。他建议患者优先尝试系统的保守治疗,包括推拿、佩戴矫形鞋、针灸及中药治疗,必要时可辅助口服止痛药。教授特别指出,止痛周期可能需要持续3至6个月,若在疼痛尚未缓解的情况下贸然进行手术,存在疼痛泛化风险,甚至可能导致疼痛范围扩散至整个足部,从而进一步加重患者的痛苦。

关于手术时机的判断,Stinus教授建议,应以患者能够在足跟点地、足尖上翘(即足背屈状态行走)时无明显疼痛或仅有轻微不适作为基本标准,且需维持一段时间疼痛不复发后,方可与足踝外科医师进一步讨论手术可能性。

在药物推荐方面,Stinus教授建议可选择以下止痛药物进行阶段性使用,包括:安痛定(Novaminsulfon,德国商品名Novalgin)、Tilliclin吗啡止痛膏(外用贴膏)以及常规非甾体抗炎药(NSAIDs),如布洛芬等。

专题讲座

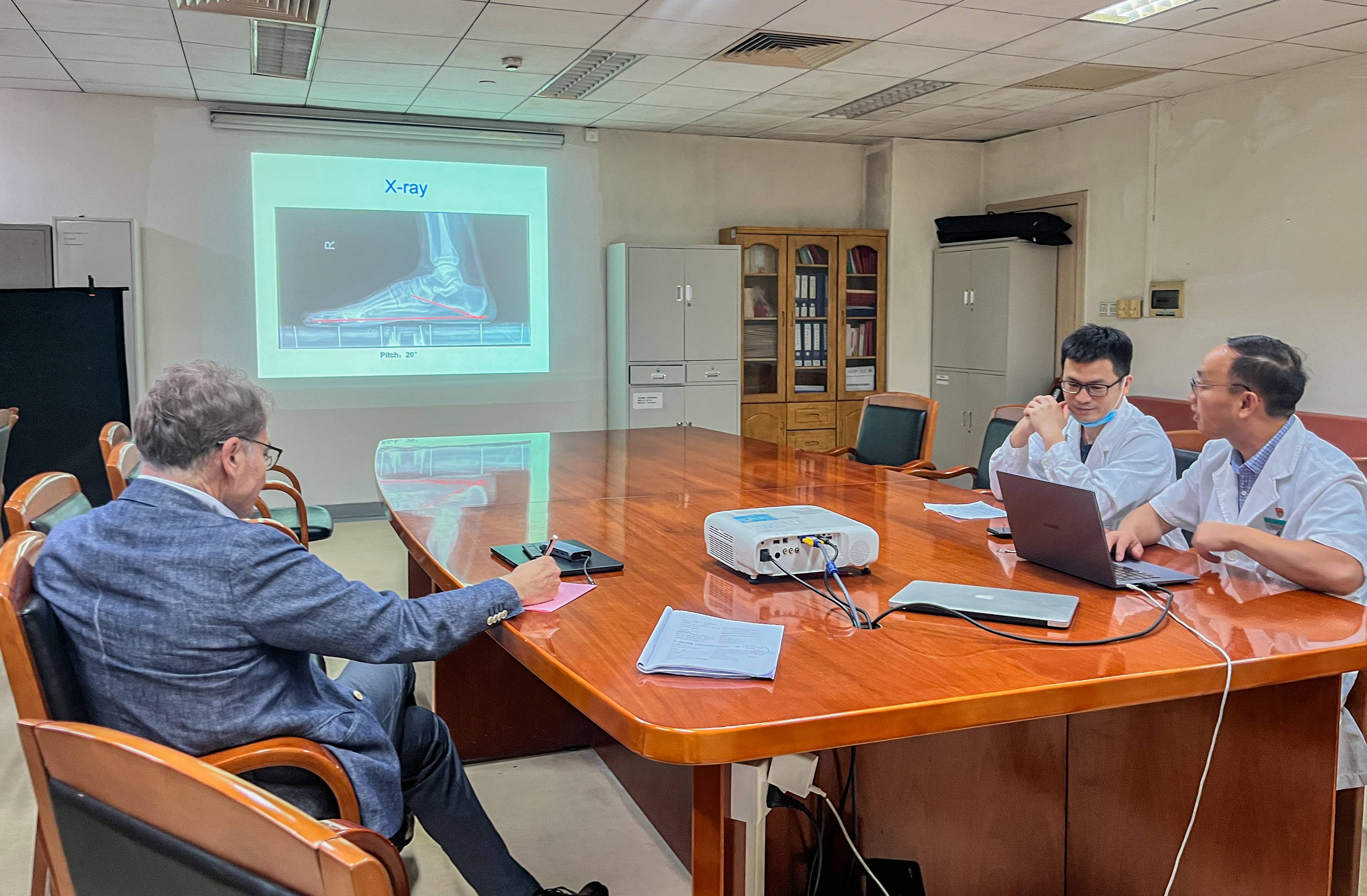

6月20日上午,Stinus教授在足踝外科会议室开展了题为《拇外翻:我的策略》的专题讲座。教授系统讲解了拇外翻的诊断依据、治疗策略、手术类型及术后康复要点。

首先,Stinus教授强调拇外翻的诊断应结合临床表现及影像学评估,X光片是关键,通过测量第一跖骨与第一趾骨的夹角(HVA)、第一跖骨与第二跖骨的夹角(IMA)等指标,判断畸形的严重程度。对于轻度畸形或无明显症状的患者,可通过佩戴矫形鞋、调整步态、物理治疗等非手术手段进行保守治疗。

当畸形程度较重或症状明显时,需根据个体情况选择合适的手术方式。Stinus教授重点介绍了常用的截骨术,包括Chevron截骨术、Scarf截骨术及Akin截骨术等,详细讲解了各类手术适应症、操作步骤及注意事项。手术过程中,通常需进行外侧关节囊松解,以矫正外翻畸形。教授特别指出,Scarf截骨术在矫形效果良好的同时,术后可能出现并发症,例如“叠碗现象”(troughing),即截骨面滑移导致的内侧塌陷。研究表明,Scarf截骨联合Akin截骨术在中重度拇外翻患者中可取得更佳的矫正效果。

在术后管理方面,Stinus教授强调功能康复的重要性,包括术后早期负重、足部支具使用及拇趾活动度训练,有助于降低并发症发生率,改善远期功能。

此外,教授还重点介绍了Lapidus融合术的适应症、禁忌症及手术技术。该术式适用于第一跖跗关节存在不稳定、严重拇外翻或伴随第一跖骨内旋畸形的患者。Lapidus融合术对矫正严重畸形及控制前足力线具有良好效果,但存在关节僵硬风险,需严格掌握适应症。教授还就Lapidus手术的固定方式、术后负重管理及康复训练进行了详细说明。

整场讲座内容详实,手术要点突出,对拇外翻的系统化治疗策略进行了深入解析,现场医护人员受益匪浅。

闭幕式

6月20日下午,Stinus教授客座教授活动的闭幕式及答谢仪式在佛山市中医院足踝外科会议室举行,足踝外科主任朱永展教授携团队出席。

朱主任在致辞中对Stinus教授的到访表示衷心感谢。他提到,尽管此次交流时间有限,但Stinus教授为科室带来了富有启发性的学术分享和精准细致的手术指导,对于团队临床思维的拓展和学术视野的提升具有积极意义。本次访问进一步巩固了中德足踝外科交流合作的良好基础,也为后续持续合作提供了契机。

Stinus教授在答谢发言中表示,十分荣幸受邀来到佛山市中医院足踝外科,与各位优秀同行进行学术交流与临床探讨。在为期五天的交流过程中,教授充分感受到科室团队在临床诊疗、手术操作及学术研究等方面表现出的严谨态度和专业精神。他特别感谢科室团队的悉心安排,并对未来双方在足踝外科领域的进一步合作持开放与期待的态度。

作为此次访问的学术纪念,Stinus教授向足踝外科团队赠送了其编著的《足部矫形学》和《足踝解剖学》两本专著,用以支持团队后续学习及参考应用。

Stinus教授此次中国行期间,与佛山市中医院足踝外科就个性化矫形鞋设计、足踝疾病的综合康复管理及手术技巧等多个方面深入交流了经验,为未来的持续合作奠定了坚实基础。双方一致期待,通过良性学术互动,进一步推动该院足踝外科诊疗技术和康复理念的发展与创新。

闭幕式在友好、务实的氛围中顺利结束,双方合影留念,为此次客座教授活动划上圆满句点。